【図解】在留資格「特定技能」とは?1号と2号の違い・義務的支援・費用相場・国籍選び・流れを解説

更新

日本で外国人材を採用したいと考えている企業にとって、「特定技能」とは何か、どのような制度なのかを正しく理解することは非常に重要です。

本記事では、特定技能の在留資格の仕組みや対象となる16分野、1号・2号の違い、登録支援機関の役割、費用相場、受け入れ手続きまでを網羅的に解説します。これから外国人採用を検討する企業様の入門ガイドとしてご活用ください。

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール在留資格とは何か?

在留資格とは、外国人が日本で生活し、働いたり学んだりする際に必要な「法的な活動許可」です。2026年現在、在留資格は全部で29種類あり、「就労系」「非就労系」「身分系」の3種類に大別されます。

このうち特定技能は、労働力不足を補うために創設された就労系の在留資格で、即戦力となる外国人材を受け入れることが可能です。

在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは、日本の深刻な人手不足に対応するために導入された制度で、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を対象とした在留資格です。2019年4月に新設され、2026年現在では制度の運用も安定し、導入企業が年々増加しています。

この資格には次の3つの大きな特徴があります。

- 特定技能1号・2号の2段階制度

- 対象分野は16業種

- 技能試験と日本語試験の合格が必要

特徴①:特定技能1号と2号

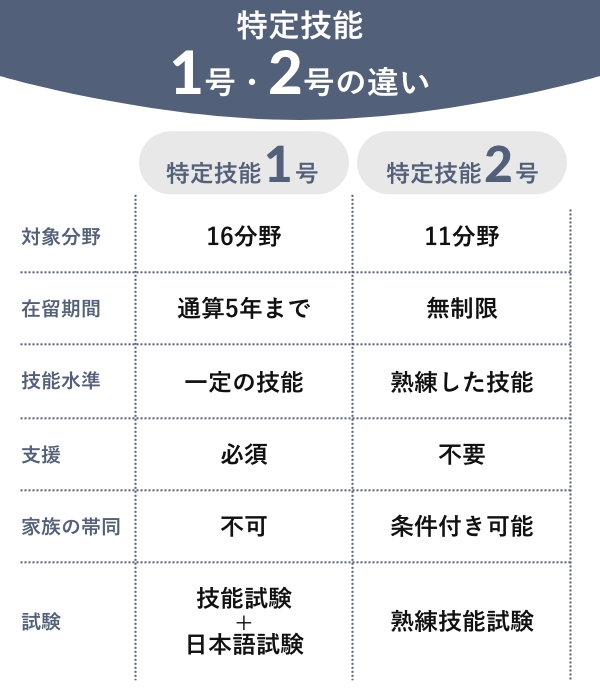

特定技能には「1号」と「2号」があり、スキルに応じてステップアップできる構造です。

- 特定技能1号: 技能・日本語の基礎力があり、最大5年間の就労が可能。家族の帯同は不可。

- 特定技能2号: より高度な技能を有する場合に取得でき、在留更新は無制限。家族帯同も可能。

しかし、2号への移行は容易ではありません。2024年末時点で1号の在留者が約25万人いるのに対し、2号はわずか153人。これは対象業種の制限や、試験制度の整備状況が背景にあります。

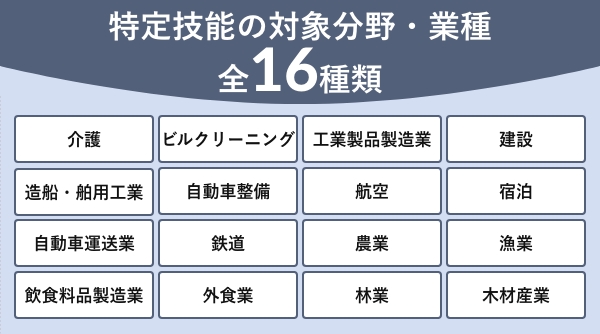

特徴②:対応可能な業種は16分野

特定技能1号が対応する業種は、2025年4月時点で16分野に拡大されました。以下が対象分野です。

- 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

- 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、外食業、飲食料品製造業

- 林業、木材産業(2025年4月追加)

よくある誤解ですが、特定技能の在留資格は業務単位ではなく分野単位で付与されます。たとえば「宿泊業」で在留資格を得た外国人を、ホテルのレストランで調理させることは認められていません。適切な分野での資格取得が必要です。

特徴③:一定の技能と日本語能力が必要

特定技能1号を取得するには、次の2つの試験に合格する必要があります。

- 日本語試験: JFT-Basic または JLPT N4以上

- 技能評価試験: 各分野に対応する業種別技能試験

試験に合格しても、実務経験がない外国人も多く、即戦力化には企業側の教育・サポートが欠かせません。

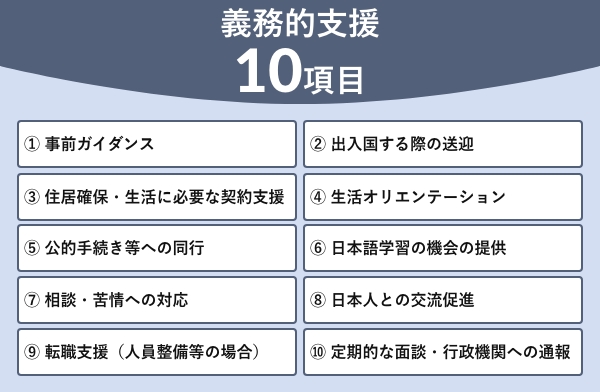

特定技能の義務的支援とは?

特定技能外国人を雇用する企業は「受け入れ機関」と呼ばれ、外国人が日本で安定して生活・労働できるよう10項目の支援を義務づけられています。これが「義務的支援」です。

主な支援内容は以下の通りです。

- 事前ガイダンス、入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション

- 携帯や銀行口座の契約支援、日本語学習の機会提供

- 相談・苦情対応、転職支援、定期面談、行政への報告

支援の実施は、自社対応でも可能ですが、多くの企業は「登録支援機関」に委託しています。

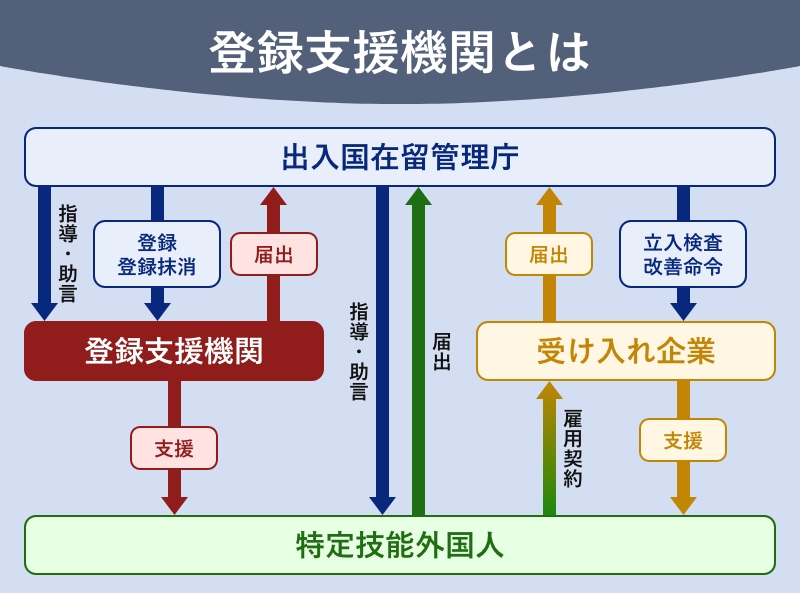

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人・団体で、企業に代わって特定技能外国人への義務的支援を実施する専門機関です。

主な支援項目は以下の5つです。

- 人材募集

- 採用支援・面接調整

- 在留資格の申請代行・サポート

- 生活立ち上げ支援(住居・契約・日常生活)

- 定期面談・トラブル対応・法務省への報告

支援の質や対応言語、費用には大きな差があるため、信頼できる登録支援機関の選定が重要です。

特定技能・技能実習・技人国の違い

就労系在留資格の中で、企業が特に検討する3つの制度があります。

- 特定技能: 即戦力人材の受け入れ

- 技能実習: 技能移転による国際貢献

- 技術・人文知識・国際業務(技人国): 高度人材の受け入れ

制度の目的や要件、転職の可否などに違いがあります。比較表は前述の通りです。

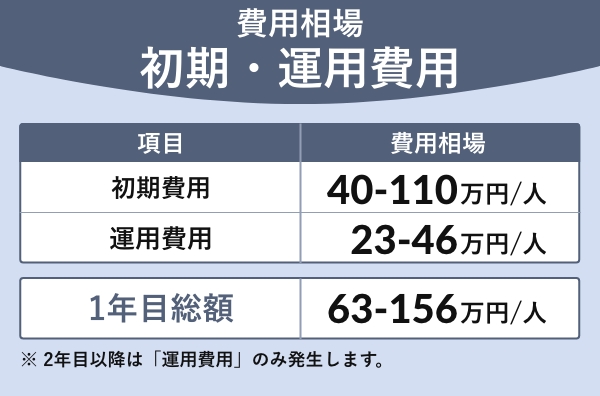

特定技能の費用相場

初期費用の内訳

- 人材紹介料:10〜60万円/人

- 在留資格申請:10〜20万円

- 渡航費:数万円(国による)

- 住居初期費用:20〜30万円

運用費用の内訳

- 登録支援機関への委託費:月1.5〜5万円

- 在留資格更新手続き:年5万円前後

登録支援費の全国平均は28,386円となっており、支援内容・対応言語・頻度によって異なります。

特定技能外国人の国籍割合

2024年末の統計によると、特定技能外国人の国籍は以下の通りです。

- ベトナム:133,478人(46.9%)

- インドネシア:53,538人(18.8%)

- フィリピン:28,234人(9.9%)

- ミャンマー:27,348人(9.6%)

近年はミャンマーとインドネシアの増加率が高く、今後の人材確保では注目の国となっています。

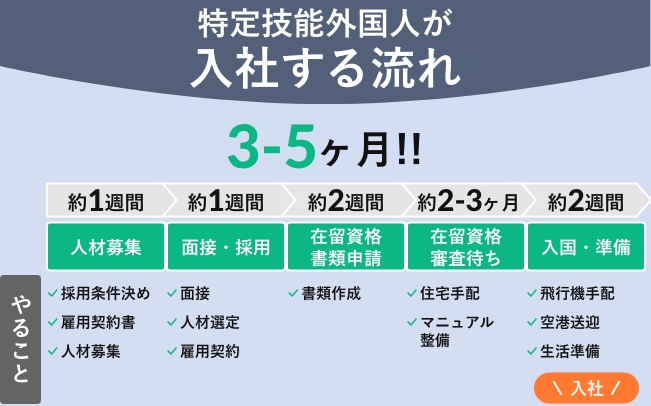

特定技能の受け入れフロー

外国人が実際に入社するまでの流れは以下の5ステップです。

- 人材募集・採用

- 在留資格の申請

- 渡航・住居手配

- 入国・生活立ち上げ

- 就労開始・定期支援

スムーズな受け入れには、3〜5ヶ月のスケジュールを見込む必要があります。

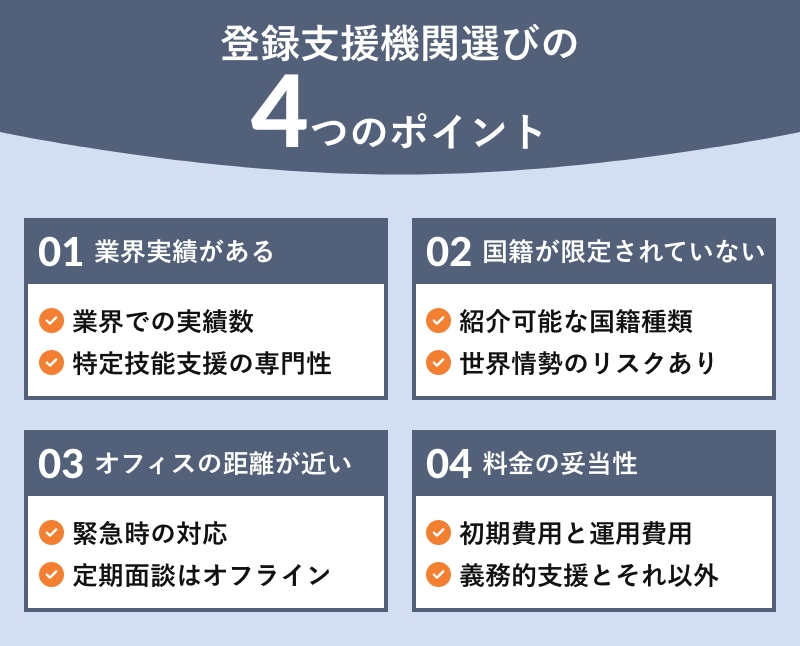

登録支援機関の選び方

登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れを支えるパートナーです。支援内容の質や言語対応、費用体系などは機関ごとに大きく異なるため、慎重な選定が必要です。

まず確認すべきポイントは、支援実績・対応言語・支援の内訳・料金の透明性・レスポンスの速さなどです。特に支援実績が豊富な機関は、行政対応やトラブル対応にも慣れており、安心して任せることができます。また、対応言語が受け入れ予定の国籍にマッチしているかも重要です。

料金面では、月額支援費用が相場から大きく外れていないか、契約前に見積書や支援内容一覧を提示してもらうとよいでしょう。加えて、企業との連携体制(定期連絡・訪問頻度など)も比較ポイントです。

失敗しない選び方のコツは、「安さ」や「知名度」だけで判断せず、自社の業種・規模・外国人材の国籍に合った支援機関を選ぶことです。可能であれば、複数の機関に問い合わせて比較検討することをおすすめします。

特定技能のよくある質問

特定技能とはどんな在留資格ですか?

特定技能は、人手不足が深刻な分野において、即戦力として外国人を受け入れるための就労系在留資格です。技能試験や日本語試験の合格が必要で、対象は16分野に限られます。

特定技能1号と2号の違いは何ですか?

特定技能1号は在留期間が最大5年で、家族帯同は不可です。一方、2号は在留更新が無制限で、配偶者や子どもの帯同も可能になります。ただし2号は取得要件が厳しく、対応分野も限られています。

特定技能の対象分野は何がありますか?

2025年7月現在、特定技能の対象分野は16分野です。介護、建設、外食業、宿泊業、農業などがあり、林業と木材産業も追加されています。分野ごとに必要な試験が異なるため注意が必要です。

技能実習と特定技能の違いは?

技能実習は技能移転を目的とした制度で、転職が原則不可です。一方、特定技能は人手不足を補うための制度で、同一業種内であれば転職が可能です。制度目的と自由度が大きく異なります。

特定技能外国人を受け入れるには何が必要ですか?

受け入れ企業は「受け入れ機関」となり、10項目の義務的支援を実施する必要があります。自社で対応できない場合は、登録支援機関へ委託するのが一般的です。

登録支援機関を使うとどれくらい費用がかかりますか?

登録支援機関への支援委託費は月額1.5〜5万円が相場です。全国平均では約28,386円となっており、支援内容や対応言語、サポート体制によって金額は変動します。

特定技能外国人を採用してから働き始めるまでの期間は?

一般的に、採用決定から就労開始までは3〜5ヶ月程度かかります。特に在留資格申請の審査には2〜3ヶ月かかるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

どの国の人材が特定技能で多く働いていますか?

最も多いのはベトナムで、次いでインドネシア、フィリピン、ミャンマーと続きます。近年はミャンマーやインドネシアの伸び率が高く、注目国となっています。

まとめ

特定技能は、日本の労働市場を支える新たな制度として、今後も注目される在留資格です。16の対象分野において、外国人材の力を活用するには、制度の理解と適切な支援体制が不可欠です。

登録支援機関の活用や、外国人材のキャリアパスを見据えた戦略的な運用が、成功のカギとなります。