【2026年】特定技能の費用相場は?登録支援機関に支払う初期費用と支援委託費まとめ

更新

「結局、特定技能外国人を受け入れると費用はいくらかかるの?」

「日本人を採用する費用とどちらの方が高いの?」

有効求人倍率は平均1.29を超え、建設業に至っては4.77倍と人材難が著しく進んでおり、外国人人材の採用に興味を持ち始める方は非常に多いです。

特に人手不足が深刻とされる12分野(14業種)においては顕著にお問い合わせに来られる方が多く、この12分野の外国人採用に活用できる制度が特定技能制度です。

ただし制度が非常に難解で、多くの企業は「結局いくらかかるの?」と具体的な数字が見えず足踏みされているケースを良く見かけます。

そんな特定技能制度を活用したいが具体的な費用がわからず足踏みしている企業の社長様、人事担当者様に向けて、外国人人材の採用のプロが特定技能制度の費用相場を徹底解説していきます。

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール特定技能外国人の受け入れ費用相場

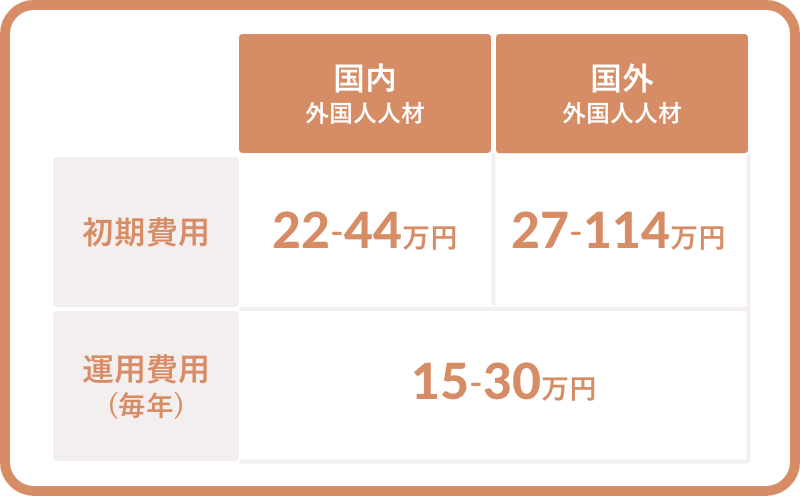

特定技能外国人を受け入れる際、「日本在住の外国人」を受け入れるか「海外在住の外国人」を受け入れるかによって費用が異なります。

それぞれの費用相場を「初期費用」「運用費用」にわけて解説していきます。

日本在住の外国人を特定技能として採用する場合

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 初期費用 | 22〜44万円 |

| 運用費用 | 15〜30万円/年 |

初期費用の内訳

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 人材紹介料 | 10〜40万円/人 |

| 初期導入費用 | 10〜20万円/回 |

| 在留資格(ビザ)申請・変更費用 | 10〜20万円/人 |

| 住居の準備費用 | ※ 要相談。(本人負担あるいは企業負担) |

まずは初期費用として発生するのが「人材紹介料」です。これは日本人を採用する場合と同様に、登録支援期間などの人材紹介会社から特定技能人材を紹介してもらう場合に発生します。自社で条件に合致する外国人人材を探した場合は不要となります。

続いて発生する大きな支出としては「初期導入費用」です。主な項目としては以下の8項目が挙げられます。

- [義務的支援] 慈善ガイダンス

- [義務的支援] 出入国する際の送迎

- [義務的支援] 住居確保・生活に必要な契約支援

- [義務的支援] 生活オリエンテーション

- [義務的支援] 公的手続き等への動向

- [その他] 即戦力支援(基本的な日本語、マニュアル伝達)

- [その他] 面接時の雇用契約書、就業規則の日本語伝達

- [その他] 就労環境の外国人受け入れ体制整備

これらの内訳の詳細は企業ごとによって記載方法が異なりますが、特定技能制度を活用する際はこれらの項目があるということを覚えておきましょう。

最も大きな手間として発生するのが「在留資格(ビザ)申請・変更費用」です。100枚を超える書類作成の代行費用です。「行政書士」か「取次申請を取得している登録支援機関」に依頼することになります。

続いて運用費用についてです。

運用費用の内訳

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 在留資格更新費用 | 3〜6万円/年 |

| 支援委託費用 | 1.5〜4万円/月 |

多くの企業が気になるのが「支援委託費用」で、費用を抑えるために自社支援を検討される方も少なくありません。

しかし、実務として以下のような膨大な取り組みを行うことが必要です。

- [義務的支援] 日本語学習の機会提供

- [義務的支援] 相談・苦情への対応

- [義務的支援] 日本人との交流促進

- [義務的支援] 転職支援

- [義務的支援] 定期的な面談・行政機関への通報

- [その他] 日本語学習の支援

- [その他] 特定技能2号に向けた支援

さらに、特定技能制度は2019年から始まった制度であるため、まだまだ未完成な点から、制度が毎年変わるなど、最新情報のキャッチアップを随時行う必要があります。

また、世界情勢の変化から、国籍選定などに影響したりと、制度運用以外の「情報収集」にも時間が取られるなど、内製化することのデメリットも多分にあります。

毎月2万円で、上記全ての業務を外注でき、かつ内製化支援ができるという観点から、

海外在住の外国人を特定技能として採用する場合

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 初期費用 | 27〜114万円 |

| 運用費用 | 15〜30万円/年 |

数字を見てわかる通り、国内在住の外国人を特定技能として採用する場合、初期費用が大きく異なります。

初期費用、運用費用を具体的に見ていきます。

初期費用の内訳

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 送り出し機関手数料 | 10〜60万円/人 |

| 人材紹介料 | 20〜40万円/回 |

| 事前ガイダンス、生活オリエンテーション | 2〜4万円/回 |

| 在留資格(ビザ)申請・変更費用 | 10〜20万円/人 |

| 入国時の渡航費用 | ※ 要相談。(本人負担あるいは企業負担) |

| 住居の準備費用 | ※ 要相談。(本人負担あるいは企業負担) |

海外在住の外国人を採用する場合、一部の国では「送り出し機関手数料」が発生します。

「送り出し機関手数料」について補足すると、多くの送り出す国と日本は技能実習制度や特定技能制度に関する二国間協定(Memorandum of Cooperation: MOC)を締結しており、労働者保護の目的として、送り出す国の特定の機関を通してでないと特定技能制度が認められない取り決めがあります。

この協定は、不正行為を防止し、労働者の権利を守ることを目的としています。その中で、送り出し機関手数料の取り扱いに関する規定も定められています。

送出し機関を必ず通す国としては以下3つが確認されています。

- フィリピン

- カンボジア

- ベトナム

国や送り出し機関によっても異なりますが、5〜10万円/人程度かかります。

また、国外人材を採用する場合、基本的には企業側が「入国時の渡航費用」と「住居の準備費用」の支払いが発生します。合わせると30万円程度となります。

続いて運用費用です。運用費用は、国内と差はありません。

運用費用の内訳

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 在留資格更新費用 | 3〜6万円/更新都度 |

| 義務的支援委託費用 | 1.5〜4万円/毎月 |

| 給与・福利厚生 | 雇用条件によって異なる。 |

国内外国人人材を採用する場合と同様です。

【要注意】建設業のみ国土交通省・業界団体への支払いがある

定技能外国人を建設業で受け入れる場合、以下の5つの条件を全て満たす必要があります。

- 建設業許可を受けていること

- キャリアアップシステムの事業者であること

- JAC(建設技能人材機構)に加入していること

- 受け入れ人数の上限が日本人の社会保険加入者数内であること

- 国土交通省が定める基準を満たす雇用条件であること

特に「JACへの加入」については、他業種にはない追加の費用が発生します。

特定技能制度における費用は通常、「送り出し機関」「受入れ機関」「採用する外国人」にかかるものが基本です。しかし、建設業ではJACへの加入、あるいは賛助会員が必須条件となり、JACへの正規会員の場合は以下の費用が発生します。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 年会費 | 36万円/事業所 |

| 月会費(受入負担金) | 12,500円/人(年間15万円) |

JAC(建設技能人材機構)とは「Japan Association for Construction Human Resources」の略で、日本の建設業界で特定技能外国人をサポートするための団体です。以下のような活動を行っています:

- 特定技能外国人が日本の建設現場で円滑に働けるよう支援

- 技術や知識を習得できるプログラムの提供

- 建設現場の人材不足を解消するための仕組みづくり

JACへの加入は、特定技能外国人を建設業で受け入れる上で欠かせないステップであると同時に、必要な費用負担でもあります。これらの条件を事前に把握し、準備することがスムーズな受け入れに繋がります。

JACへの費用負担を抑えるポイント

特定技能外国人を建設業で受け入れる際は、JAC(建設技能人材機構)への加入が必須です。ただし、加入形態によって費用に差が生じる点は見逃せません。

たとえば、正会員ではなく「賛助会員」として加入することで、年会費を抑えられる場合があります。実際に、「一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会」では、賛助会員の年会費が比較的リーズナブルに設定されています。

JAC加入時に発生する主な費用は以下の通りです。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 年会費 | 36万円 |

| 受入負担金 | 12,500円/月(年間15万円) |

特定技能の費用で本人負担で良いもの

住居費用

敷金・礼金、またエアコン・洗濯機・冷蔵庫などの家電、ネット環境整備のwifiも必須なため、金額として50万円を超えます。

特定技能の受け入れ手続きをすべて自社で行う方法

特定技能外国人の採用から在留資格の申請、受け入れ後の支援までを、外部の登録支援機関を使わず、すべて自社で対応することも可能です。

ただし、制度は複雑で、各工程において関係機関とのやり取りや期限の厳守が求められるため、慎重な対応が必要です。

自社で行う具体的な業務は以下のとおりです。

- 海外または国内で外国人人材を探す

- 人材との面接および選考

- 採用決定後の「事前ガイダンス」の実施

- 出入国在留管理庁への在留資格申請

- 入国後の義務的支援(生活オリエンテーションや相談対応など)

- 住居の確保、行政手続きの補助、定着支援などのその他業務

これらすべてを適切に行うには、制度理解や書類作成のノウハウが欠かせません。リソースが限られる企業や初めての受け入れ企業にとっては、登録支援機関の活用も有力な選択肢の一つです。

特定技能外国人の採用コストを抑える2つの方法

特定技能外国人の受け入れには、在留資格申請や生活支援、支援機関への委託費など、さまざまな費用が発生します。中長期的に人材を確保するには、コストを抑えつつも確実な手続きを行うことが重要です。

ここでは、企業が自社努力でコストを削減できる2つの方法をご紹介します。

① 登録支援機関に委託せず、すべて自社で対応する

特定技能の制度では、登録支援機関に支援を委託する代わりに、企業が「支援計画の実施義務」を自ら果たすことが可能です。これにより、月額2万〜5万円程度かかる支援委託費をカットできます。

必要な対応は以下の通りです:

- 在留資格の申請書類の準備と提出

- 入国前後の事前ガイダンスの実施

- 住居確保・行政手続きのサポート

- 日本語学習や生活・相談支援の実施

出入国在留管理庁や厚生労働省が公開しているマニュアルや研修資料を活用すれば、制度理解を深めながら対応が可能です。特に人材数が多い企業ほど、長期的には大きなコスト削減効果が期待できます。

② 国内在住の特定技能人材を直接採用する

海外から新たに人材を招聘する場合、渡航費・現地手続き費用・送り出し機関手数料などが必要です。一方、すでに日本に在留している外国人(技能実習修了者や留学生など)を採用することで、これらの初期費用を大幅に削減できます。

たとえば以下のような方法で人材を探すことができます:

- 特定技能に対応した求人媒体(例:Jsite、YOLOバイトなど)

- 外国人向けSNSグループやオンライン掲示板

- 地域の支援団体や日本語学校との連携

国内人材はすでに日本での生活基盤があるため、文化やルールへの理解も進んでおり、定着率が高くなる傾向があります。採用後のフォロー体制を整えることで、早期離職リスクも抑えられます。

外国人採用・育成で活用できる助成金

特定技能のみならず、外国人労働者を雇用している事業主が活用できる助成金が『人材確保等支援助成金 〈外国人労働者就労環境整備助成コース〉』です。

外国人の職場定着への取り組みに対して一部を助成する助成金で、最大72万円を上限額となります。

主な条件は以下の通りです。

主な受給要件

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

1雇用労務責任者の選任

2就業規則等の社内規程の多言語化

3苦情・相談体制の整備

4一時帰国のための休暇制度の整備

5社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額

| 区分 | 支給額(上限額) |

|---|---|

| 賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |

| 賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |

対象経費

(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)

(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)

(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)

(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)

(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

助成金を活用する上で取り組むべきこと

助成金を活用する上で「雇用労務責任者を選任すること」と「就業規則等の社内規程の多言語化」の2つを実施し、かつ以下の3つの選択メニューから1つを実施する必要があります。

| 選択メニュー | 詳細 |

|---|---|

| 苦情・相談体制の整備 | 全ての外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。 |

| 一時帰国のための休暇制度の整備 | 全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。 |

| 社内マニュアル・標識類等のた言語化 | 社内マニュアルや標識類等を多言語化し、計画期間中に、それを使用する全ての外国人労働者に周知する。 |

また、支給要件には「外国人労働者の離職率」や 「日本人労働者の離職率」などもあるため、活用する際は専門家に依頼することをおすすめします。

特定技能の費用でよくある質問

コスパ良い登録支援期間はありますか?

「特定技能人材紹介ランキング」や「登録支援機関ランキング」を参考くださいませ。

特定技能の外国人を採用するのに、全部でいくらかかりますか?

受け入れにかかる費用は、日本在住の外国人の場合で約22〜44万円、海外在住の外国人の場合で約27〜114万円が初期費用の目安です。加えて、毎年15〜30万円ほどの運用費用がかかります。費用は紹介会社や国籍、支援の範囲によって異なります。

日本人を採用するより高くなりますか?

初期費用だけを見ると、外国人のほうが高くなるケースがあります。ただし、定着率が高く離職が少ない傾向があるため、中長期的には採用コストを抑えられる場合もあります。特に国内在住の特定技能人材を活用すれば、日本人採用と同等のコストで採用可能です。

支援委託費用とは何ですか?

支援委託費用は、登録支援機関に支援業務(生活支援・日本語支援・相談対応など)を依頼する際に発生する月額費用です。相場は1.5〜4万円/月程度で、支援の内容や地域により異なります。支援を自社で行えばこの費用を削減できますが、制度知識と手間が必要です。

海外在住の人材を採用する場合、なぜ費用が高くなるのですか?

海外から採用する場合は、送り出し機関手数料、渡航費、生活立ち上げ支援などが追加で発生します。特にフィリピン・カンボジア・ベトナムは政府指定の送り出し機関を通す必要があり、10〜60万円程度の費用がかかることもあります。

在留資格(ビザ)の申請にはどのくらいかかりますか?

在留資格の新規取得や変更手続きには、10〜20万円前後の費用がかかるのが一般的です。書類作成や出入国在留管理庁への申請を行政書士や登録支援機関に依頼することで、手続きがスムーズになります。

自社で支援業務を行うと費用はどれくらい削減できますか?

支援委託費(月2〜5万円)を削減できるため、年間で20〜60万円ほどのコストダウンが見込めます。ただし、10項目の義務的支援を継続的に行う必要があり、制度理解や人員体制が整っていないと現場負担が増える恐れがあります。

助成金を使えば、初期費用を補助できますか?

はい。『人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)』を活用すれば、最大72万円まで助成を受けられる可能性があります。条件には、雇用労務責任者の選任やマニュアルの多言語化などが含まれます。

特定技能の費用は本人負担にできますか?

原則として企業負担が推奨されていますが、住居の準備費用(家電・家具含む)や渡航費については、本人と合意の上で一部または全額を自己負担として設定することが可能です。ただし、国ごとのMOC(協定)により制限があるため確認が必要です。

建設業だけ追加で費用が発生するのはなぜですか?

建設業で特定技能外国人を受け入れるには、JAC(建設技能人材機構)への加入が必須で、年会費36万円+1人あたり月額12,500円の負担金が発生します。これは建設業界特有の制度運用であり、他の業種では不要です。

どの国の人材が一番コストパフォーマンスが良いですか?

一般的に、日本在住の元技能実習生(フィリピン・ベトナム・ミャンマーなど)は、渡航費や手数料が不要なため、コストパフォーマンスが高い傾向にあります。ただし、語学レベルや定着率なども考慮して総合的に判断することが重要です。

特定技能の費用まとめ

特定技能外国人の受け入れには、採用方法や在住地域(国内か海外か)によって費用が大きく異なります。

| 区分 | 初期費用 | 運用費用(年) |

|---|---|---|

| 日本在住の外国人 | 約22〜44万円 | 約15〜30万円 |

| 海外在住の外国人 | 約27〜114万円 | 約15〜30万円 |

特に海外在住の人材を採用する場合は、「送り出し機関手数料」や「渡航費」「住居準備費」などが加算されるため、初期費用が高くなる傾向にあります。

また、建設業ではJACへの加入や業界団体への費用など、他業種にはない独自のコストも発生します。

費用を抑えるためのポイント

- 自社で手続きを行うことで紹介料や申請費用を削減

- 国内在住の外国人を採用すれば渡航費・送出機関費を抑えられる

- 助成金(最大72万円)を活用して初期費用の一部をカバー

特定技能制度は、制度理解と準備次第でコストを抑えながら人材確保が可能です。この記事を参考に、貴社に最適な採用戦略を検討してみてください。