外国人の採用方法と注意ポイントを徹底解説

更新

少子高齢化によって人手不足に悩まされている企業も少なくありません。

そんな日本企業ですが、人手不足を補う有効策として、外国人材の採用に注目が集まっていることはご存知でしょうか?

グローバルな視点や専門スキルを持つ外国人労働者を迎えることで、新たな技術やノウハウを取り込むことが可能です。

しかし、外国人労働者を迎え入れるには、在留資格(ビザ)の取得や労務管理など、日本人採用とは異なる準備が必要となります。

本記事では、外国人採用を検討する企業担当者向けに採用の流れや在留資格のポイント、採用方法で注意すべきポイントを解説します。

外国人採用をスムーズに進めるためにも、本記事を参考に採用の手順と注意点を段階的に整理してみてはいかがでしょうか。

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール外国人労働者の採用方法とは

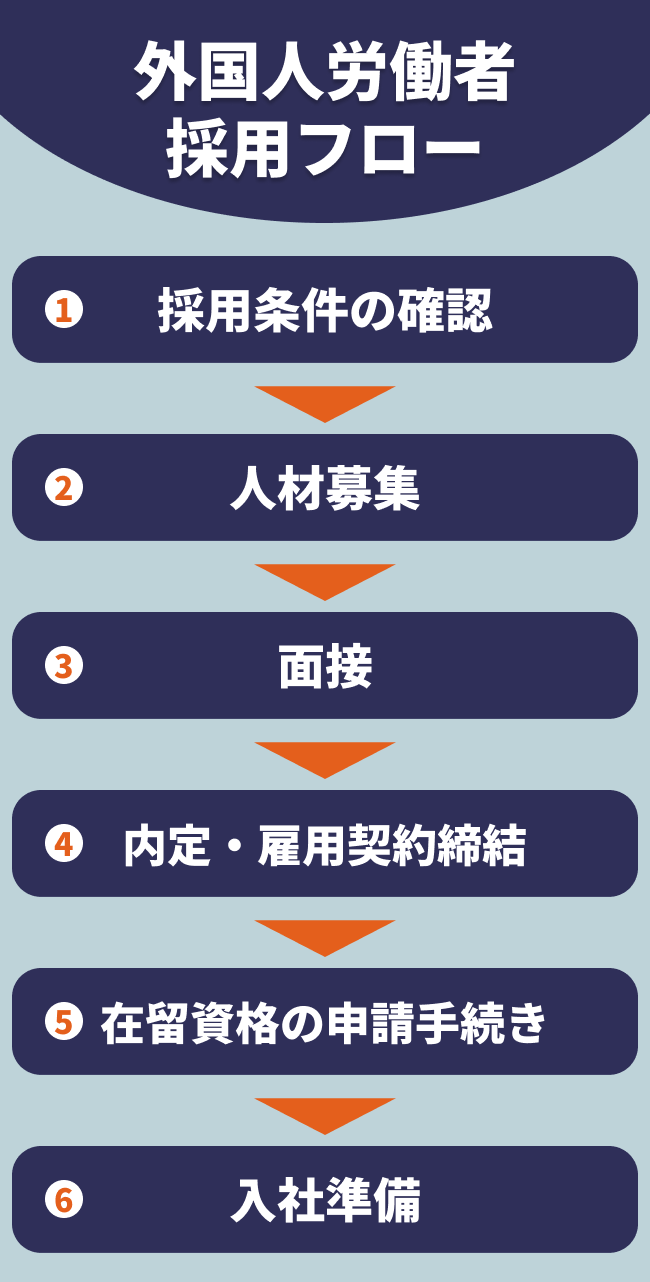

外国人の採用方法は基本的に国内採用と同じく「募集→面接→内定→入社」という流れですが、採用候補者が国外在住か国内在住か、保有している在留資格の種類によって具体的な手順が変わります。

ここでは、基本的な採用方法を6ステップで解説します。

まずは、採用方法の大まかな流れを確認し、だいたいのスケジュール感を把握してみてはいかがでしょうか。

1.採用条件の確認

採用しようとする職種が外国人の就労可能な在留資格に該当するかを確認します。

通常、技術系や管理系の正社員であれば「技術・人文知識・国際業務」ビザが中心です。

しかし、職務内容によっては「特定技能」や「技能実習」などの在留資格が該当する場合もあるため、自社の職業がどの在留資格に該当するか事前に確認しておくことが大切です。

2.人材募集

外国人が応募しやすいように求人情報を工夫する必要があります。

外国人労働者の数が増加している傾向もあり、多言語対応の求人サイトや人材紹介会社、大学や公共職業安定所(ハローワーク)の外国人コーナーなどを活用するケースも増えています。

応募者から履歴書・職務経歴書などの書類を受け取り、日本語能力や専門性、在留資格の有無をあらかじめ確認しましょう。

3.面接

面接では職務内容の理解や日本語能力を確認し、給与や就業条件についても詳細に説明します。

なお、外国人の履歴書には母国独自の形式や記載基準があるため、不明点は面接で必ず確認することをおすすめします。

また、旧正月や宗教行事などの長期休暇で、帰国の希望がないかも事前に確認しておくことが大切です。

4.内定・雇用契約締結

選考を通過したら、外国人にも雇用条件通知書や雇用契約書を交付します。

給与・賞与の計算方法や手当の有無、残業代や休暇などの内容を明確に記載し、候補者にしっかり説明しましょう。

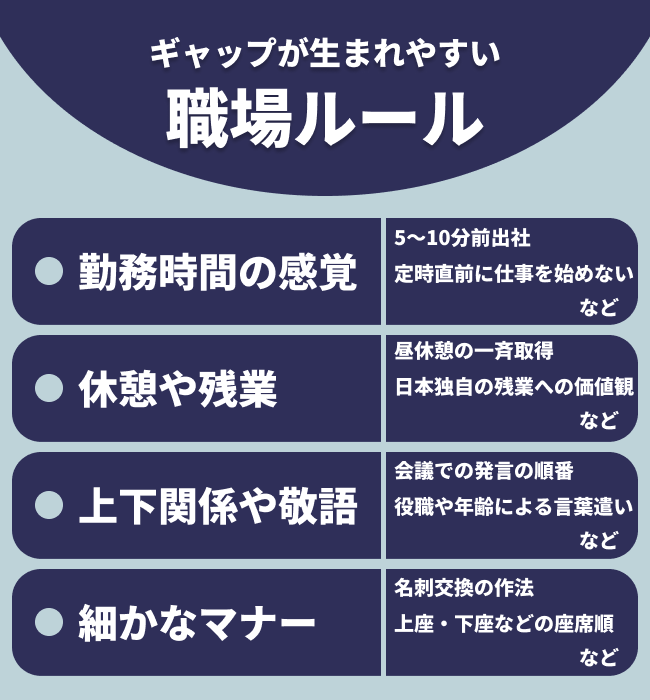

とくに日本人には常識となっている各種ルールは外国人にとってわかりにくい場合もあるため、丁寧な説明が必要です。

5.在留資格の申請手続き

内定後、新たに就労ビザが必要な場合は企業が在留資格認定証明書交付申請を実施します。

候補者が既に日本で在留資格を持っている場合は、勤務地変更や身分変更の届け出だけで済むケースもあります。

もし、専門的な申請手続きに不安があれば、行政書士など専門家に依頼するとよいでしょう。

在留資格認定証明書交付申請やビザ手続きは、数ヶ月を要する可能性もあるので、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

6.入社準備

就労ビザが下りたら入社日を決め、居住地の手配や住居探しをサポートします。

日本での生活が初めての人には、銀行口座開設や公共料金契約、携帯電話契約の補助といった細かい支援を実施してあげると、日本での生活をトラブルなくスタートすることが可能です。

住宅契約に当たっては保証人が必要となる場合があるので、適切な物件を選ぶか、不動産会社と連携して外国人でも契約しやすい物件を紹介する配慮も大切です。

【採用を進める前に要チェック!】在留資格の種類とは

日本で外国人の採用を進める際、最も基本となるのが在留資格(ビザ)の確認です。

外国人が従事できる業務は在留資格ごとに決められており、就労可能なビザを持っていない職種に就かせると不法就労になります。

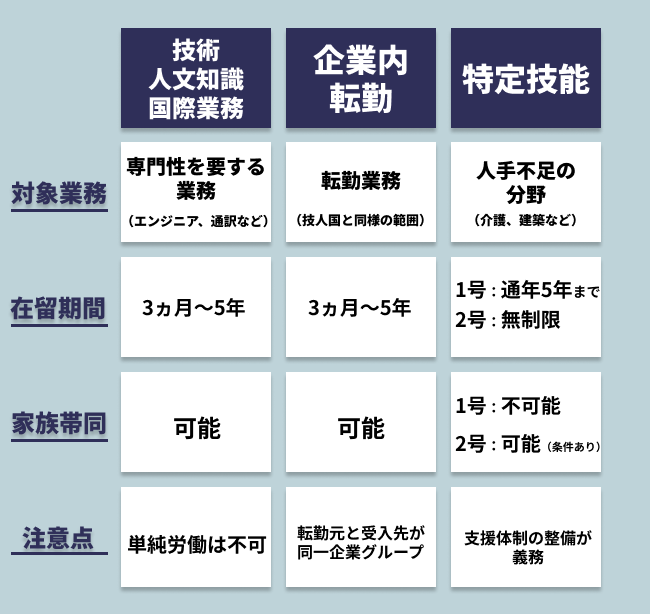

ここでは、以下の表記記載している、主要な就労系在留資格の特徴を解説します。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)は、日本で多く利用されている就労系の在留資格です。

在留期間は3ヵ月~5年であり、対象となる職業は以下のとおりです。

- 技術:理系分野の専門知識を要するエンジニア職

- 人文知識:文系分野の知識を活かす企画・経営・法務・マーケティング職

- 国際業務:語学力や国際感覚を活かした翻訳・通訳・海外営業・デザイン職

企業が外国人を正社員として採用する際は、技術・人文知識・国際業務の在留資格が該当することが多いですが、学歴や職務経験が一定水準以上であることが条件になっているため、ある程度の経歴が必要になる点には注意が必要です。

企業内転勤

企業内転勤は、日本国外の本社や支社から、日本国内の事業所へ転勤して働くための在留資格です。

在留期間は3ヵ月~5年であり、対象となるのは、技術・人文知識・国際業務の業務に従事する社員で、海外勤務先から日本法人へ一定期間配置されるケースです。

学歴要件は不要ですが、事前に海外の関連会社で勤務していることが必要なこともあり、国際的に事業展開する企業において、自社社員を柔軟に配置するために利用されることがほとんどです。

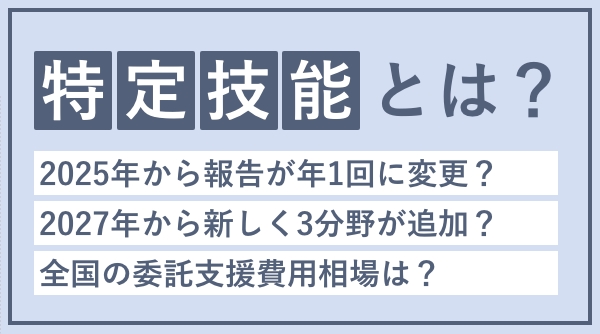

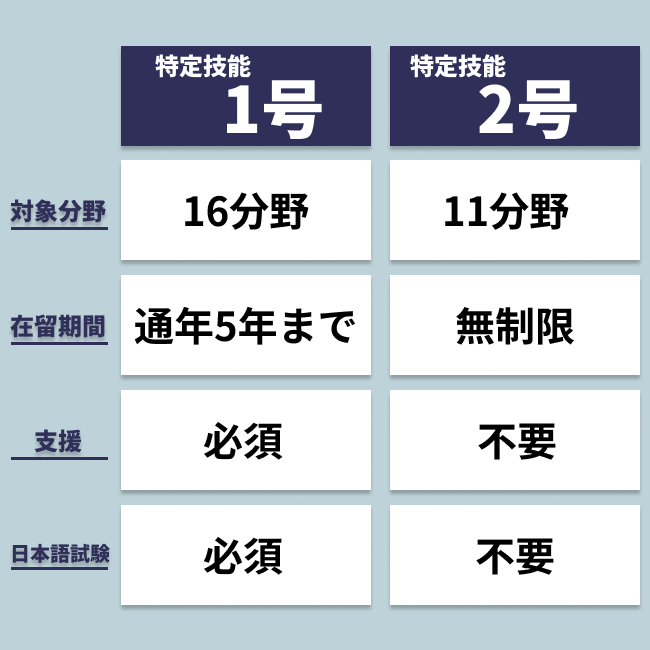

特定技能

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力として外国人が働けるよう設けられた在留資格です。

特定技能1号と2号があり、対象となる職業や在留期間など、さまざまな条件に違いがあります。

高度な知識や実務経験を持つ人材が多く、現場で即戦力として働けるため教育コストを抑えられるだけでなく、更新や特定技能2号への移行により長期雇用も可能です。

ただし、雇用契約内容の明確化や生活支援体制の整備、入管法や労働関連法規の遵守が求められ、違反すると罰則や採用停止リスクもあるので注意が必要です。

特定技能に関する詳細な情報は以下の記事で解説しているので、気になる人はチェックしてみるとよいでしょう。

外国人労働者の採用方法におけるポイント

外国人の採用方法は日本人の採用方法と共通している点が多いですが、求人や面接、雇用契約などの各段階において独自の注意すべきポイントが存在します。

ここでは、外国人の採用方法を検討する際に把握しておきたい、外国人労働者の採用方法におけるポイントを5つ紹介します。

安心して採用を進めるためにも、以下のポイントを事前に把握し、企業内でどのように対策するか決めておくとよいでしょう。

1.求人票作成のポイント

求人票には業務内容や必要な資格・言語能力、待遇を明確に記載しましょう。

日本人採用と同様に、給与水準や社会保険加入などの福利厚生を十分に説明することで応募者の安心感につながります。

とくに日本語レベルや必要経験年数など、応募条件は具体的に伝えると良いでしょう。

外国人だからといって低賃金で募集したり、労働条件を曖昧にしたりしないように注意しなければなりません。

2.面接のチェックリスト

選考を慎重に進めるためにも、面接前には以下の項目をチェックしておくことをおすすめします。

- 在留カードの確認:在留カードが偽造されていないかを確認し、在留資格・在留期間の有効性や「就労制限」の欄を必ずチェックする。

- 職務内容との適合:募集する仕事の内容が在留資格の範囲内かどうかチェックする。

- 言語とコミュニケーション:業務上必要な日本語レベルを事前に把握し、意思疎通上のギャップがないように意識する。(必要に応じて通訳を手配、説明資料は英語や候補者母語に翻訳しておくと安心して進められます。)

- 在留期間の確認:在留カードに記載された在留期間満了日を確認する。

- 待遇・労働条件の明示:面接や求人票で、給与や労働時間、休日などの労働条件を日本人と同等以上に整備して、わかりやすく明示する。

- 差別禁止:採用時に国籍や民族による不当な区別・差別は絶対にしない。

上記のチェックリストに加え、履歴書や職務経歴書の内容は丁寧に確認しましょう。

3.採用後の法的届出物

外国人労働者を採用した企業は、雇用開始後に法的な届出義務を負います。

雇用後に提出が必要な書類は以下のとおりです。

- 外国人雇用状況の届出

- 中長期在留者の受け入れに関する届出

- 健康保険・厚生年金に関する届出

- 在留資格の更新

- 契約機関に関する届出もしくは活動機関に関する届出の提出

とくに氏名・在留資格・在留期間などをハローワークへ提出する「外国人雇用状況届出書」は、雇用開始時だけでなく、退職時にも義務づけられているので注意が必要です。

違反すると罰則や企業名公表の対象となる場合があるため、不安な人は行政書士など専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。

4.日本人と同等の待遇を厳守する

外国人労働者を採用する際には、日本人と同等の待遇を保障することが法律で求められています。

とくに最低賃金や労働基準法の適用は日本人と同様に義務づけられ、同一業務に従事する場合は同等水準の給与や福利厚生を整える必要があります。

不適切な待遇は人権侵害や労使トラブルの原因となり、企業にとっては行政指導や受け入れ制限といったリスクにもつながるため、厳守することが大切です。

特定技能に関する給与事情は、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる人はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

5.入社後の生活支援

入社後は生活面での支援も重要です。

住宅や通勤手段の手配、生活情報の提供など、生活のサポート体制を充実させておくと、早期離職のリスクを減らせます。

コミュニケーション面では日本語研修のカリキュラムを取り入れるだけでなく、職場で日本人社員をメンターに任命し、日常的に相談・指導を受けられる体制を整えると安心です。

まとめ

本記事では、外国人採用を検討する企業担当者向けに採用の流れや在留資格のポイント、採用方法で注意すべきポイントを解説しました。

外国人採用は新たな人材確保の手段として有効ですが、採用前から入社後まで様々な法的・実務的ポイントを押さえることが大切です。

本記事を参考に、適切な準備と手続きを通じて、外国人労働者が安心して活躍できる環境を整えてみてはいかがでしょうか。